- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Методы конфликтологии

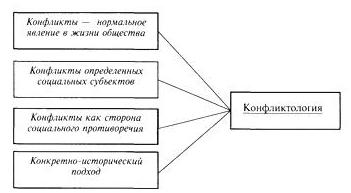

Метод конфликтологии как науки о конфликтах является, с одной стороны, общим для социального познания в целом, а с другой стороны, зависимым от специфики конфликтологии как науки.

Он представляет собой:

1) способ получения, обоснования и построения конфликтологического знания, включающий в себя совокупность принципов, категорий и приемов;

2) возможность его использования в практике прогнозирования, предупреждения, диагностики и разрешения конфликтов, т.е. носит алгоритмический характер, представляет собой систему приемов анализа и разрешения конфликтов.

Очевидно, что эти приемы существенно различны при анализе внутриличностных, межличностных и социальных конфликтов.

Социальная конфликтология как одна из конфликтологических наук изучает конфликты социальных субъектов: социальных общностей (классов, стратов, групп и т.п.), социальных институтов (семья, армия, система образования, государство, церковь, политические партии и т.п.), исторических общностей, обществ и цивилизаций.

Методы конфликтологии

Давая такое определение социальным конфликтам и изучающей их науке, мы отграничиваем их от конфликтов внутршшчностных и межличностных, которые анализируются преимущественно психологией и связанными с ней науками и изучаются внутриличностной и межличностной конфликтологией.

Наряду с общими для всей конфликтологии методами познания она имеет некоторые специфичные методы.

1. Социальный конфликт представляет собой сторону социального противоречия. При такой трактовке конфликтология выступает в качестве приложения теории социальной диалектики.

Важнейшим методологическим принципом изучения социальных конфликтов является закон единства и борьбы противоположностей.

В философской литературе развитие противоречия включает в себя тождество – различие – противоположность – противоречие – основание, как и у Гегеля. На первом этапе противоречия данная вещь тождественна сама себе (например, зерно во время посадки).

На этапе различия в ней появляется отличие от своего предыдущего состояния, происходит самоотрицание (например, зерно прорастает). На третьем этапе вещь превращается в свою противоположность (например, возникает стебель).

И на четвертом этапе происходит отрицание отрицания – вещь возвращается в исходное положение, но на новой основе (например, из стебля возникает колос).

Для исследования социального конфликта такое понимание противоречия не подходит и требует соответствующей модификации.

Его можно рассматривать как становление – развертывание – разрешение противоречия. В таком виде оно становится важнейшим методологическим основанием анализа социальных противоречий, преодолевая ограниченность гегелевского подхода.С этой точки зрения конфликтология может рассматриваться «как теория разрешения социальных противоречий» (Е.И. Степанов).

2. Вследствие того, что социальные противоречия являются неотъемлемой характеристикой социального развития и внутренним его источником, социальные конфликты представляют нормальное явление общественной жизни.

Это позволяет отказаться от советской теории бесконфликтности социалистического общества как высшей ступени развития человечества. Социальные противоречия и соответствующие им социальные конфликты были, есть и будут.

Задача конфликтологии заключается в теоретическом анализе условий и практических рекомендаций, ведущих к снятию противоречий и конфликтов между социальными субъектами.

Это выдвигает на первые роли не только «борьбу противоположностей», но и их «единство», которое в марксистско-ленинской диалектике ставилось в подчиненное борьбе противоположностей положение.

3. Методологической основой социальной конфликтологии является теория деятельности. Согласно ей деятельность данного субъекта

а) побуждается определенными потребностями и интересами и

б) направлена на какие-то предметы (вещи, деньги, знания, статус и т.п.), которые ему нужны.

Но в процессе этой деятельности субъект вынужден в) вступать в отношения (связи) с другими людьми. В результате он сам того не желая (или желая) оказывается в конфликтных отношениях с другими субъектами, претендующими на те же предметы и имеющими поэтому разные потребности и интересы.

Поэтому социальные конфликты различаются своими субъектами, интересами, видами деятельности, предметами: производственными, экономическими, политическими, духовными и т.п.

Субъектно-деятельностный подход помогает выделить в качестве важнейших элементов социального конфликта и проанализировать в определенной системе потребности, интересы, цели, мотивы и субъективные явления, играющие в конфликтологии огромную роль.

В этом случае обращается внимание не только на объективные (предметные) условия конфликтов, но и на их субъективные составляющие.

В условиях демократизации России, когда субъективные составляющие деятельности людей приобретают главенствующее значение для разрешения и предупреждения конфликтов, субъектно-деятельностный подход становится определяющим.

Социальный конфликт с точки зрения субъектно-деятельностного подхода – это процесс реализации потребностей и интересов социального субъекта и одновременно процесс самоутверждения и самоопределения его в определенной социальной среде, имеющей конкретно-исторический характер.

В этом плане социальный конфликт представляет собой противоборство социальных субъектов в процессе реализации своих интересов и самоутверждения в социальной среде.

Принцип историзма, согласно которому социальные конфликты изучаются, с одной стороны, в определенных конкретно-исторических условиях, а с другой стороны, их изучение происходит исторически, т.е. исследуются изменения в характере социальных конфликтов на протяжении истории.

Очевидно, что историзм изучения социальных конфликтов неразрывно связан с историзмом социальных противоречий, стороной которых они выступают.

Историзм позволяет осуществить сравнительно-исторический анализ социальных конфликтов, показать их различие и сходство в разные исторические эпохи и в разных общественных формациях, выделить прогрессивность и регрессивность в их развитии и в целом извлечь уроки из прошлого опыта возникновения и разрешения социальных конфликтов.

Для России это связано с противоречиями и конфликтами в досоветском, советском и постсоветском обществах. Исторический подход позволяет выявить внутреннюю динамику, определить уровень и направление развития социальных конфликтов.

Развитие России связано с увеличением количества и типа социальных конфликтов, преодолением агрессивности и групповой разобщенности россиян, воспитанием толерантности.

Метод аналогий, при котором знание, полученное при изучении какого-нибудь конфликта, выступающего в данном случае известной моделью, переносится на другой конфликт, который только начинает развиваться.Например, конфликты постелыданской России сейчас анализируются по аналогии с подобными же конфликтами в бонапартистской Франции, веймарской Германии, нэпом в России и т.п.

По отношению к новым конфликтам метод аналогий носит правдоподобный и вероятностный (гипотетический) характер.

Статьи по теме

- Покажите оппоненту, что он добрый человек

- Неосоциалистический мир

- Россия, СНГ, Запад

- СНГ как форма интеграции

- СНГ как форма развода с Россией

- Конфликты формирования российской нации

- Проблемы национальных диаспор в России

- Противоречия и конфликты наций в России

- СНГ как способ урегулирования конфликтов СССР

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)