- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Как устроена метеослужба

Метеорологическая информация, полученная на сети метеорологических станций, необходима для:

- Изучения физических процессов, протекающих в атмосфере.

- Обеспечения гидрометеорологической информацией различных отраслей хозяйства (авиация, энергетика, с/х и лесное хозяйство).

- Прогнозирования погоды.

- Обобщения данных и составления справочников по гидрометеорологии и климату, выработки рекомендаций проектным организациям.

- Научных исследований в природных условиях.

В составе Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) работает несколько десятков территориальных и республиканских управлений, в задачи которых входят:

- оперативная работа по руководству сетью метеостанций и постов, по составлению прогнозов погоды,

- обеспечение отраслей экономики страны гидрометеорологической информацией

- научное исследование атмосферы и практическое обслуживание отраслей хозяйства информацией о погоде и климате и прогнозами погоды.

Система получения первичной метеорологической информации включает:

- Сеть наземных метеорологических станций.

- Сеть аэрологических станций.

- Сеть судовых наблюдений, якорных и дрейфующих гидрометеорологических станций (буев).

- Сеть метеорологических радиолокационных станций.

- Космическую метеорологическую систему.

- Систему авиационной разведки погоды.

Кроме того, в состав первичной метеорологической информации могут включаться данные, получаемые с помощью систем ракетного и аэростатного зондирования атмосферы.

Принципы функционирования глобальной системы метеорологических наблюдений:

- Единство (сопоставимость) методов измерений; т. е. приборы и оборудование на всех станциях должны отвечать единым требованиям:

• должны иметь стандартные характеристики;

• периодически поверяться в аккредитованных центрах. - Непрерывность и репрезентативность наблюдений.

- Наблюдения по единому времени, с соблюдением стандартных сроков 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21 часов по универсальному времени (Universal Coordinated Time или UTС). Срок наблюдений — интервал времени продолжительностью 10 мин, заканчивающийся точно в указанный час. (например, под сроком 6 ч понимается интервал времени от 5 ч 50 мин до 6 ч 00 мин).

Гидрометеорологические станции делятся на:

- основные, включающие несколько типов (например, станции метеорологические, гидрологические, аэрологические, актинометрические),

- и специальные (воднобалансовые, теплобалансовые).

В зависимости программы наблюдений основные гидрометеорологические станции делятся на 1, 2 и 3 разряды. Кроме того, для изучения климата и осуществления технического и научного руководства и контроля за работой станций и постов созданы гидрометеорологические обсерватории.

Основные виды наблюдений на сети Росгидромета:

- метеорологические;

- актинометрические;

- теплобалансовые;

- метеорологические радиолокационные;

- агрометеорологические;

- аэрологические;

- гидрологические на реках и каналах, озерах, водохранилищах и воднобалансовые;

- морские гидрометеорологические в прибрежной зоне;

- за уровнем загрязнения атмосферного воздуха;

- за парниковыми газами;

- за химическим составом и кислотностью осадков;

- за уровнем загрязнения поверхностных вод суши;

- за уровнем загрязнения морских вод;

- радиометрические;

- спутниковые наблюдения за ледовой обстановкой;

- за атмосферным электричеством;

- за содержанием озона в атмосфере;

- снеголавинные.

На метеорологических станциях наблюдают за следующими физическими параметрами атмосферы:

- Давление атмосферного воздуха.

- Температура и влажность воздуха.

- Скорость и направление ветра.

- Облачность (количество, форма, высота облаков).

- Осадки (количество и интенсивность осадков).

- Атмосферные явления.

- Солнечная радиация (прямая, рассеянная, альбедо, отраженная, радиационный баланс).

- Продолжительность солнечного сияния.

- Температура, влажность, глубина промерзания и оттаивания почвы.

- Высота и водность снежного покрова.

- Испарение и др.

На всех метеорологических станциях ведется строгая документация, заполняются журналы. В первую очередь это «Журнал истории станции». На титульном листе журнала записываются основные сведения о станции (название, координатный номер, дата организации, высота над уровнем моря, почтовый адрес, даты начала и окончания конкретной книги журнала).

В журнал истории станции записываются сведения о необычных природных явлениях, о стихийных явлениях, нанесших материальный ущерб станции, поселку, городу. Рекомендуется также указывать состав сотрудников станции и помещать групповую фотографию сотрудников.

В зависимости от программы наблюдений, которая на каждой станции своя, метеорологи заносят данные наблюдений в разные рабочие книжки:

- книжка для записи метеорологических наблюдений в сроки (КМ‑1);

- книжка для записи наблюдений за температурой почвы (КМ‑3);

- книжка для записи наблюдений за обледенением проводов (КМ‑4);

- книжка для записи наблюдений за снежным покровом (КМ‑5);

- книжка для записи актинометрических наблюдений (КМ‑12);

- книжки для записи агрометеорологических наблюдений (КСХ‑1, КСХ‑2, КСХ‑3).

На обложке и первых страницах каждой книжки накануне первого дня месяца дежурный наблюдатель проставляет название станции, ее координатный номер, записывает номера приборов (поверочные и заводские), проставляет год, месяц.

Для облегчения работы наблюдателей составлены разные методические пособия, необходимые для производства наблюдений:

- Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 3, ч. I.

- Атлас облаков.

- Психрометрические таблицы.

- Методические указания по приведению атмосферного давления к уровню моря и вычислению высот изобарических поверхностей на метеорологических станциях.

- Методические указания по машинной обработке и контролю данных гидрометеорологических наблюдений, вып. 3, ч. I.

- Инструкция по подготовке и передаче штормовых сообщений наблюдательными подразделениями.

- Сборник вспомогательных таблиц.

- Коды для передачи данных гидрометеорологических наблюдений с наземных и морских наблюдательных станций КН‑01.

- Коды FM 71 — X CLIMAT и КН‑19 ДЕКАДА.

- Код для составления декадных и ежедневных агрометеорологических телеграмм КН‑21.

- Код для кодирования результатов снегосъемки КН‑24.

Все данные, которые получены на метеостанциях, отправляются в Управления и Центры гидрометслужбы (УГМС и ЦГМС) по специальной системе передачи данных. Здесь они проходят проверку и направляются дальше, во Всероссийский гидрометеорологический научно-исследовательский институт — Мировой центр данных (ВНИИГМИ-МЦД).

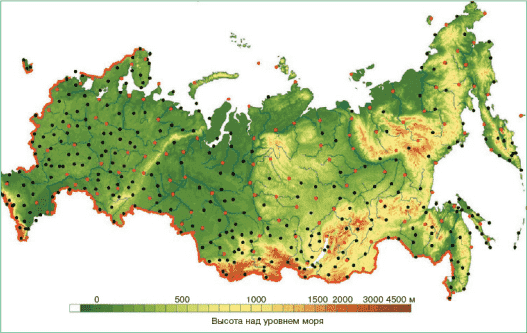

Наземная метеорологическая реперная сеть России, включающая 454 пункта наблюдений (черные и красные кружки), из них 135 пунктов участвуют в международном обмене в рамках программы ГСНК (красные кружки). Источник:

Для того, чтобы получить достоверные данные о метеорологических параметрах, необходимо строго соблюдать методику производства наблюдений и следить, чтобы метеорологическая площадка постоянно находилась в надлежащем состоянии.

Статьи по теме

- Методические рекомендации к проведению полевых метеорологических наблюдений

- Рекомендуемый алгоритм работы над исследовательским проектом

- Общая характеристика климата Якутии

- Как не ошибиться при поиске метеоданных

- Климатическая система земли

- Что изучает синоптическая метеорология

- Какой должна быть метеоплощадка

- Основные метеорологические величины

- Что изучает метрология

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)